说起当代水墨人物画家,可能会脱口而出:“刘文西、范曾、冯远、刘国辉、林墉”,即便“陈政明”这个名字不能脱口而出,但也绝对不能不知道。如果以圈内人自居,却不知道“陈政明”这个名字,那就说明还只是一位外行;如果以收藏家自居而不知道“陈政明”这个名字,那就说明还只是一位票友。

每每想起陈政明都希望写点什么,因为作为一位专业评论工作者如果没有为陈政明写过评论,即便满世界评论了一圈,那也是苍白的,不能算知名美术评论者。可是,如何为陈政明写评则是个难题,若以艰深晦涩的学院派论述体写评,则很套路化、程式化;若以佶屈聱牙的八股文式引经据典,则显得陈腐;若以罗列经历成果,热烈赞美,又显得不够真诚,也有偷懒之嫌。着实是个难题,但又不能不写。于是,笔者尝试以杂谈的形式写写心得,以求同行批评。

陈政明,1941年出生于揭阳市下辖的普宁市,毕业于汕头师范学校,以独特的人物画卓然而立于当代画坛,他因其高超的笔墨与微妙的光影相结合表现人物绘画,形成独特的个人风貌,与杨之光、林墉一起被学术界称之为“当代广东水墨人物画坛三杰”。实属当地人之幸,实属当代画坛之幸。

普宁培育了他,汕头蒙养了他,所以,陈政明始终不愿离开汕头,即便很多画家在金钱名利的趋势下,纷纷到北、上、广等中心城市,宣传,吆喝,制造噱头,挣得盆满钵满,陈政明也绝不羡慕。他独守一片静心,只在艺术中畅游,笔墨、色彩、造型,一幅幅人物画成为经典,他本人也成为当代画坛人物画的“重镇”,很多收藏家窥视着他那人物画的“重镇”,向往着他生活的城市——汕头。无意之间,陈政明为汕头这座城市增添了一抹艺术的色彩。

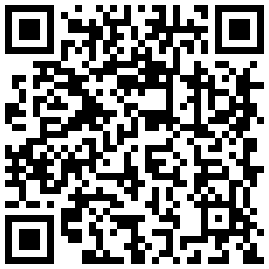

《春日》138cmx68cm 2000年 《母子(印度)》126cmx84cm 2008年

翻阅陈政明的作品,不由自主地会把他与黄胄进行对比。既然这么强烈,那就以此一叶障目地聊聊陈政明之短长。

黄胄影响很大,也影响了一大批当代人物画名家,陈政明应该也是其一。不同的是,有些人学黄胄,要么学得太像,以至于落入黄胄之窠臼,不能自拔;有些人打着黄胄的名义,以潦草为恣肆,以狂野为雄放,实乃取黄胄皮毛,谬以千里,而陈政明则借鉴了黄胄、吸收了黄胄、提炼了黄胄,脱颖而出,形成了独特的个人风貌,成为“徐蒋体系”之后,兼容黄胄的一种新样式、新水墨人物画。

如果分析黄胄的人物画,可以列举有很多优长,最突出处莫过于“复笔之下的生动”了。陈政明虽然不以复笔取胜,却以生动胜之。黄胄的“复笔”,可以说即缺点,又是优点,缺点是:“黄胄实属不能一笔找准形态,唯有多次反复,才能最佳”。优点是“黄胄几十年一麻袋、一麻袋训练速写形成了肌肉的记忆,形成了潇洒的线条”。这说明了黄胄那个年代的画家受条件所制,没能系统而严格地训练过造型,而陈政明参考着前辈之得失,“佳者守之,不佳者改之,未足者增之”, 一路摸索着画素描、速写、连环画、插图、年画、油画等等各种表现形式,一路在“徐蒋体系”一脉相承的人物画创作中,严格而系统地训练光影、透视、素描、色彩、造型等新时代艺术表现语言。黄胄所经历的“废画三千”,陈政明也“凡数万本,方得其真”。尤其后来,陈政明翻阅了历代中西绘画,走访了世界各大博物馆,眼界搜尽了大千艺术,形成了独特的艺术思辨,渐变、渐进、渐悟之后,陈政明也自然而然地弥补了黄胄的不足,并以多样性手法代替“复笔”,完善了“复笔”形不能尽、意不能达的造型,进而实现人物的更加生动。

纵览陈政明的生动则体现于多种方面。

首先,对色彩的巧妙运用。

陈政明对色彩好像很敏感。很多人物画都不敢用色,怕失去“笔墨”的本体,而偏于流俗,损其格调,而陈政明则很大胆,也用得很润。他总是在浑厚华滋的笔墨之中,以理想化的情感色装饰点缀画面,直取温润心灵的色调,让唯美主义统领画意,并围绕着“美”这一主题中,凸显气韵。

陈政明用色不仅仅体现于红、橙、黄、绿、青、蓝等固有色“随类赋彩”的运用,“墨分五色”更是他“气韵生动”的绝招,“墨分多彩”,他用得也极其彻底。

陈政明讲究墨与水所营造光影、色与墨所融合的美学,他常常“以墨驭色”的方式凸显色彩,却不至于让色彩流于泛滥,进而让墨色交融,达到浑然和谐的状态。创作中,他喜欢强调某一色相,或某一明度,以此提纯,增加亮色,使小面积暖色与大面积笔墨形成强烈的对比,让画面显得格外明朗清晰,又充满生机。

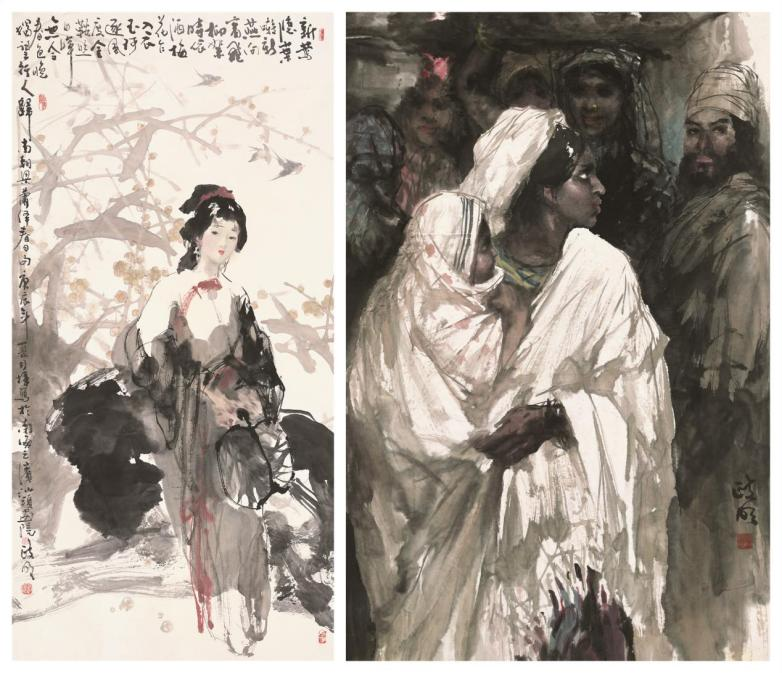

比如在《祈福》此幅作品中,他通过“用墨如用线”的方式,以或没骨、或勾勒的手法,因地制宜地发挥“笔与墨”的表现力,表现出精准的人物形态,使众多形态各异的人物,各呈风采,各具其神。同时,他通过“用墨如用色”方式,以干、湿、浓、淡的墨韵所营造的光影,从白到黑、从虚到实、从丰富到空灵,或细腻、或流动、或变幻,以此调节画面,使画面能清、能浓、能淡,水墨晕章,元气淋漓,简洁处,妙趣横生,浑厚处,又意态丰富。而在固有色方面,如红色、藤黄、赭石等色彩的运用,他则充分发挥墨、色、水互交互融、相合相冲的效果,让水交融着墨,墨辉映着色,揉合、渗透、冲撞、堆积,层层皴染,色色相沁,叠叠相交,并以灵动的敷彩、以神逸的施墨、以润泽的用水,呈现出墨的意蕴、色的微妙。画面看似不经意,却润含春泽,画中的人物,看似随意,却神形迥然。尺幅巨大的作品给人一种排山倒海的气势,却细观有质,蕴含丰富,耐看、耐品,充分体现出高超的笔墨功夫和娴熟的艺术表现力,不仅没有降低中国画的气韵、格调,还为中国画增添了一种崭新的艺术表现形式。

《祈福》626cmx270cm 2011年 《高原风》 220cmx138cm 2011年

再比如在《高原风》此幅作品中,陈政明依照着高原四姐妹劳作场景的人物特征,参照光影变化,采用勾线、没骨、浓墨、淡墨、留白等手法,“大处显对比,细处呈精微”,把“留白”与“浓淡墨的过渡”形成呼应关系,以此凸显人物的结构和面貌,表现高原阳光下藏族人物的皮肤质感和健硕的身体形态,使人物的形象显得充分而饱满,传神而生动。精准的线条勾勒健硕人物的形态、酣畅的笔墨表现少数民族的服饰、没骨的淡彩渲染高原姑娘的容貌,从而一看就知道这是一幅描写高原少数民族题材的作品。

而画面则以“留白”突出光影,以浓墨与淡墨的过渡关系表现光影的变化,使光影闪跃颤动,乍合乍离,使色墨神韵游动,若虚若实。当光影自然巧妙地运用于笔墨,笔墨下的“墨分多彩”又恰到好处地表现于画面。在画面之中,背篓、头发、服饰、容貌,留白的光亮与浓墨的暗部形成强烈对比,亮部和暗部之外的其他部分则水墨交融,若隐若现的远山衬托着人物、牦牛、锄把,浓淡虚实,层次分明,笔与墨或恣肆、或淋漓、或老辣、或轻盈、或飘逸、或秀润,变幻无穷,元气淋漓,既保持了充分的笔墨韵味,又塑造出呼之欲出的人物神形。正如林墉对陈政明的评价:“在水汪汪中来求形,在光灿灿中来求神”。

其次,精准的造型能力。

《庆丰年》《海南渔灯》《特区姑娘》《海南晨曲》《正月里》《食街》《阳光下》……,每一幅作品,人物各不相同,其貌、其形、其神、其韵,各臻其妙,各得其所,落笔得其神理,写照妙取神形,眉睫毕现,意态迥出。动静、姿貌、意态,虽在楮素之中,却盼来颦笑,惟妙惟肖。从中可以看到陈政明对人物神形的高度把控、对造型的轻松驾驭,那造型是百炼成钢的锻造,那神态是妙造其极的笔端升华,非几十年朝夕功力不能达成所愿。

在这些作品之中,陈政明依仗着扎实的造型、凭借着娴熟的用色、借助着高超的表现力,以严谨的写实入手,通过精微的形、光、色、线和点、线、面的微妙关系,去塑造人物的形态,呈现出神形兼备、呼之欲出的艺术姿貌。当他把日常生活中的“所观所览”与多年对艺术的“所宠所养”融为一体,他的艺术形式便与心性情感神遇而迹化,画面中的人物形象也在形与神之间,带着惟妙惟肖的姿貌、带着应会感神的意趣、带着迁想妙得的造艺空间。这绝非那些搞制作、画照片者所能达到的微妙,更非那些粗制滥造者所能达到的精致,这是“表现力”与“绘画性”的结合、是“写实性”与“写意性”的辉映,彰显着扎实的造型能力,也彰显着“写照传神”“妙造其极”的表现技巧。

再次,接近工笔的表现形式“尽精微”,接近大写意的形式“致广大”。

《都市丽影》《食街》《夜大学生》《黄昏》《少女》,画中美女,百媚千娇,楚楚动人;《老妇》《尼泊尔老人》《工地》《歇晌》《归途》,画中老人,历尽沧桑,饱经风霜。这些作品都在精微之中体现出一种似若面对面的写实,但是,陈政明绝不仅仅停留于写实,而是以写实传递一种更加触动观众内心的写意,他试图通过极致的写实达到极致的写意。为此,他通过扎扎实实的、极尽工笔的表现手法呈现肌理、表现质感,却又借助丰富的想象,以灵动的笔墨、微妙的色彩去渲染氛围,把细微的工笔与老辣的笔墨结合起来,形成写实则笔工、色妙,写意则情浓、意深的“工写结合”,使写实精微而逼真,触手可及,使写意笔墨丰富、色彩流动、意趣盎然。而笔墨与色彩交融所营造的氛围都明显地带有主观情绪,那主观情绪或以眼前的人物、或以记忆中的人物、或以潜意识的人物为模特,却在敏感的心性之中完成转换,让写实生发于写意,让写意生发于心源。比如线条、块面、色彩是严谨的,更是概括的,而形、光、色、线所塑造的精致造型是理性的,更是自由的、随性的,由此呈现出淋漓的、浑厚的、融洽的、气壮的画面,又若隐若现着淡淡的心绪,那心绪是他心灵的回声,也是情感的寄托。

正是由于“写实”与“写意”的结合,陈政明还创作了一大批极富诗意的作品。《晚秋》《西厢悟情》《闻歌始觉有人来》《李商隐词意》《黄河之水天上来》……,一幅幅诗意图,或清逸、或婉约、或端庄、或典雅,美,美的充分,妙,妙的自然。观,则诗意盎然,让人陶醉,品,则风情月意,感到爽朗。这些作品得益于诗词对他的沁润、得益于传统文化对他的滋养。

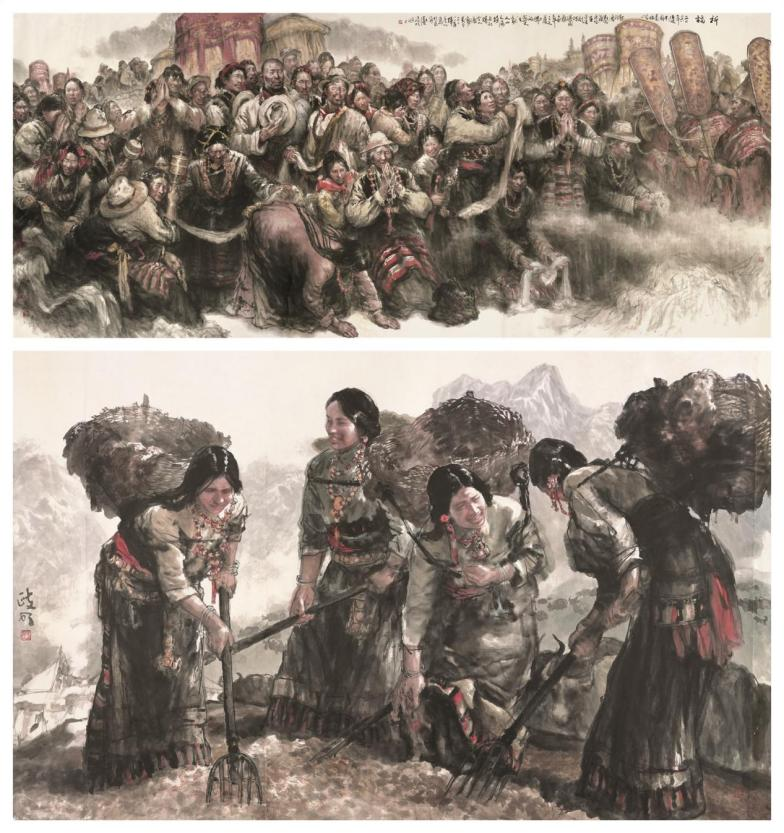

《伏虎图》360cmx145cm 2004年 (冯大中、陈政明合作,宋雨桂题字)

正是由于“写实”与“写意”的结合,陈政明的作品不管是鸿篇巨制,还是“美女靓颖”“民族风情”“歌赋诗意”等等题材的作品都很有装饰性。若鸿篇巨制悬挂于楼阁厅堂,殿堂气瞬间升腾,那是艺术、是文化,更是厚重的时代故事,而“美女靓颖”“民族风情”“歌赋诗意”等题材的作品装饰于居家办公,则意趣无穷、时空无尽,既增添了文人雅致的诗化情趣,又增添了超然入境的艺术氛围。

当然,陈政明的生动还体现在很多方面,比如他试图从实验水墨之中寻求灵感、从抽象水墨之中寻求突破、从诗词之中获取温润心灵的意境……,一切尝试皆有可能,一切探索也都值得笔者滔滔不绝,言犹未尽,却也只能窥豹一斑,在此旨在抛砖引玉,以待引起更多学者、更加系统地论证。

(文/桑干)