范奉武,1954年出生于山东省日照市。

范奉武军旅出身,他有着军人的豪放,有着山东人的儒雅,还有着独特的洒脱,洒脱中,又若隐若现着细腻。豪放藏在线条里,儒雅藏在点画中,细腻藏在字意间,洒脱那是行草书沁润出的气韵。

几十年的军旅生涯磨练了意志,修炼了品格,也养成了追逐崇高的精神。当范奉武确立以书法艺术作为毕生追求之后,人生经历也就自然而然地熔铸于笔端,于是,文化修为、军人本色、处世哲学、生活感悟、品格毅力,一切都在书法里呈现,一笔一画尽显张力,一字一体皆有力量。

即便范奉武已经“白首”,却依然初心不改,“老骥伏枥,志在千里”,他像一位活力四射的小伙,朝夕临碑摹帖,勤学不怠。

真、草、篆、隶、行,范奉武五体通释,尤擅行书、行草书。范奉武参加赈灾、扶贫、捐助等社会公益活动,走进军营、社区、院校、边关、海防、哨所,推广普及书法艺术等活动。显然,一切荣誉都是对范奉武“醉心书法、倾情书艺”的褒奖,而收藏范奉武的书法作品则是对他取得艺术成就的最佳肯定。

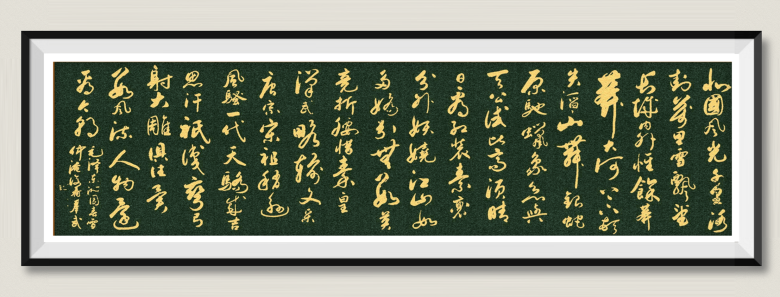

范奉武书法作品《沁园春·雪·毛泽东》

如果一一列举范奉武的获奖和荣誉,那将是硕果累累的景观,可是,作为专业书法艺术评论工作者,如果仅仅停留于其获奖和荣誉,而大书特书,反复赘述,必将在同行心目中留下偷懒之嫌,在此,笔者聊聊范奉武书法艺术的本体,窥豹一斑,旨在引起更多学者的讨论。

几十年以来,书法对于范奉武而言是一种难以割舍的情愫,点画、线条、字法、墨法、章法,一笔一画都是他的情感所在,至于金钱、名利,从不在他的考量范围之内,因为,写字的过程就是目的,他十分享受那个过程。为此,范奉武几乎把所有的时间都用在写字上,每时每刻,他都力争把书法艺术写到极致,好像唯有如此,才对得起自己,才对得起自己那份情感。也正因如此,范奉武写得纯粹、写得真诚,他也写出了风神四溢,写出了独具一格,并卓然而立于当代书坛。

纵览范奉武的书法,可以看到,行书、行草书,范奉武用功最勤,用情最专,也最出成绩,想必,那是他的立身之命、他的看家本领。

画家李可染曾说“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”。显然,范奉武深谙其道,也践行其理。在“打入传统诸家法度”方面,范奉武下了很大的功夫。早年,他以楷书入手,后来,他以行草书为主,待有所成之后,他常年立足于“二王”之法度,取赵孟頫之妍美、文徵明之俊逸,追王铎之骨力、孙过庭之劲健,还深悟“颠张醉素”之潇洒、傅山之纵逸。正如范奉武所言:“王羲之的《十七帖》,我下了很大功夫,《圣教序》,我也常年临摹,赵孟頫、张旭、怀素,始终是我学习的榜样”。当然,范奉武还旁参众多近现代名家,如启功、舒同、林散之等人,从众多名家之法中,汲取滋养,融会贯通。

也许早年学习书法时,范奉武就对“取法乎上”有着深刻的理解,后来,又在“山东省书协王羲之书法培训基地第二期高研班和国展培训班”学习期间,经过顾亚龙、孟鸿声、邹方臣、胡立民等书法家亦师亦友的指点,范奉武开启了“广收博取、兼收并览”的过程。他最早以“帖学”入“碑学”,朝夕临池,写传统之法,打下深厚的书写功力,随后,他又从“碑学”返回“帖学”,系统研究诸家之法,并来回穿梭于“帖学”与“碑学”之间,反反复复,来回穿梭,直至笔、法、艺统合一体,进而形成肌肉般的牢固记忆。无疑,这是一个百炼成钢的锻造过程,也是一个心力与智慧升华的过程,凝聚着范奉武的汗水和心血,也彰显着他对书法艺术孜孜以求的恒心和毅力。

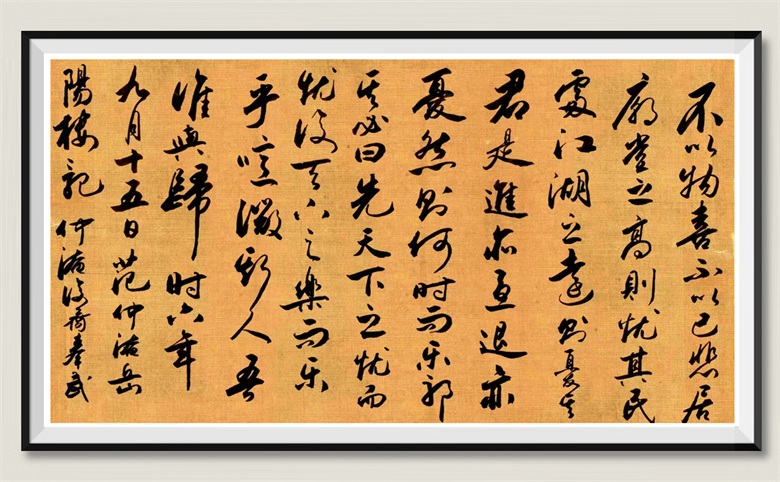

范奉武书法作品《岳阳楼记局部·范仲淹》

“用最大的功力打进了传统诸家之法”,范奉武做到了,但是,“随人作计终后人,自成一家始逼真。”写出自己的行草书样式才是他求索不怠的动力所在。为此,范奉武几十年摹碑、读帖,在名家碑帖之中,他做了大量的工作,他通过研究、梳理、对比,从中提炼出诸家特点,又经过多年实践,融了古人之法,集了今人之学,把“闭目如在眼前,放笔如在手底”的各家优长,熔铸成自己的书法之中,然而,范奉武始终认为“入古不泥古,出新不离古,才是书法艺术的灵魂”。为此,很多年以前,范奉武就以“古为今用,学古鉴今”的书法理念,以敏锐的洞察学习传统书法之法,以微妙的发现挖掘自己的书法之艺,积学厚养,融会贯通,他也精修入境,形成独特的个人面貌。当然,这是一个挣扎、蜕变的过程,有“望尽天涯路”的困惑,有“昨夜西风凋碧树”的清冷,有“众里寻他千百度”的迷茫,也有“独上高楼”,“蓦然回首”“灯火阑珊”的领悟。渐悟、渐进、渐变,范奉武也自然而然地绽放了华彩。

书法在于得法,更在于妙用,范奉武的行草书从传统之中走来,却极具个人风貌。他的笔道里皆是传统之法,而笔性与笔意则写出了形质兼美之姿、写出了纵横飘逸之势、写出了书法如画之境。

比如《沁园春雪/毛泽东诗词》一幅行草书,从中可以看到,入笔、行笔、收笔,锋杪起伏,毫芒殊衄,施墨如泉涌,落笔如惊雷。线条、点画,或快、或慢、或收、或放、或开、或合、或疏、或密,形散神聚,一派天机,写出了雄卓之姿,也写出了形神之韵。其笔法、笔势、笔力,或柔刚、或方圆、或正斜、或静动,对立而和谐,快意显风采,丰富又鲜明,而字法则韵致洒脱,舒朗柔逸,雄强的、浑穆的、峻厚的、奇峻的、飞动的、洞达的,狂放而有法度,潇洒而出真功,险峻又能庄重。再看这幅行草书的章法,或空灵、或舒朗、或超逸,却无浮躁荒率之气,也无剑拔弩张之感,更无金刚怒目之相,一字一体无不是心境在纵逸升腾,而笔端却风神激荡,一笔一画虽然轻轻松松,自由自在,似若闲庭信步,然而,那节奏、那韵律却仿佛正在奏响洪钟大吕般的交响,恢宏跌宕,震人心魄。

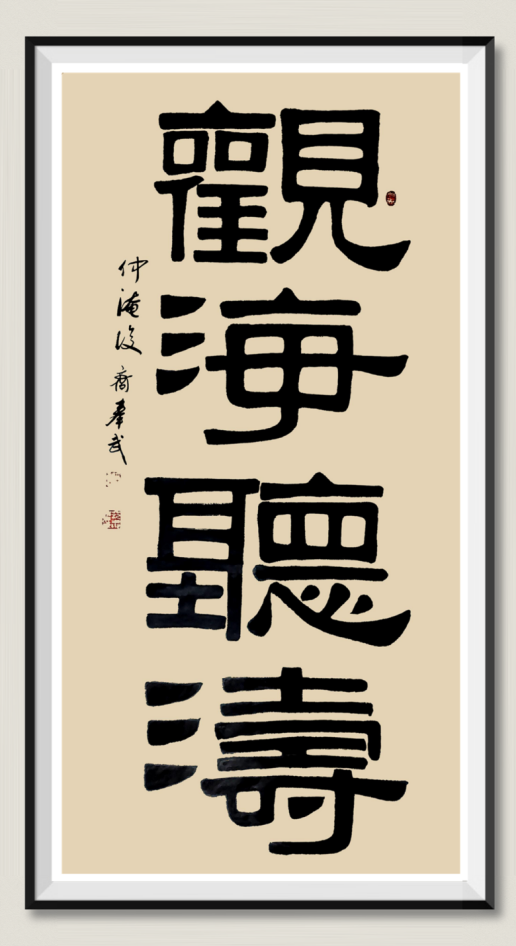

范奉武书法作品《观海听涛》

最为感人之处体现于点画与线条之间的变化,比如《岳阳楼记/范仲淹》此幅行草书,点画交融着线条,动与静、虚与实,含蓄而醇厚,古朴又雄放,若说有似千里阵云、有百钧弩发、有万岁枯藤、有崩浪雷奔……皆有,却不能道其妙,若说有如高山坠石、如鲲鹏击水、如长虹饮涧……也有,却也不能言其真。那辗转腾挪的用笔、那虚实相生的线条、那婆娑曼妙的姿态,不是诗,却写出神游的空间,不是画,却写出画的韵味,不是舞,却写出舞的旋律,不是歌,却写出了曲的激荡。

独特的书法风神源于笔耕不辍的深厚功力、源于写出自己风格的思辨意识,更源于笃定恒心的毅力,然而,这一切都离不开生活感悟、离不开人生态度,更离不开儒、释、道交相辉映的文化修为。书法写着人生,人生孕育书法,当书法与人生融成精妙,范奉武的点画、线条也就更加灵动,字体也更有神采,章法也更富韵致,这亦如张旭的飘逸乃基于阔美之心胸,亦如怀素之狂放乃基于超凡之品格,亦如傅山的纵逸乃基于淡泊之性情……书为其人、为其人品、为其人生。

“绚烂之极,复归平淡”是一种境界,更是返璞归真的升华。当一个人真正回归平淡时,人生才更加精彩,生命才更有张力,从没绚烂过的人绝不会感受到绚烂之后平淡对心灵的蕴藉,更不会感受到“听花开花落,看云淡风轻”人生的意义。如今,范奉武也已70多岁了,他绚烂而又平淡,他阔达而又宁静,这是几十年研边春秋,久沁成习的生活状态,他习惯了面对内心的时刻,他很享受笔墨带来的“心斋”“坐忘”,每当独居一室,面对书案,不管有多么不愉快的事,范奉武都能释然。添墨理纸之际,涤尽俗尘,排解心中壁垒,笔尖使转之间,安顿灵性,散去百感情绪。只要写字,范奉武就入身、入心、入情,他写得是淡泊的态度、写得是休憩的时光、写得是安宁的自处。这岂是不写字者可以理解?又岂是说说就能讲得明白?唯执笔者方解其中滋味。

(桑干)