城市治理是一项系统性工程,其复杂性与挑战性随着城市规模的扩大而断攀升。近年来,以大模型为代表的人工智能技术正在重塑城市治理的理念与方式,超大城市作为城市群与都市圈的核心引擎,其治理效能的提升对区域协调发展具有重要意义。本研究以广州市为例,探讨大模型赋能下的城市治理效率评估体系构建,旨在为我国其他超大城市提供可资借鉴的经验。

一、大模型驱动的超大城市治理新变革

(一)大模型赋能下的城市治理范式转型

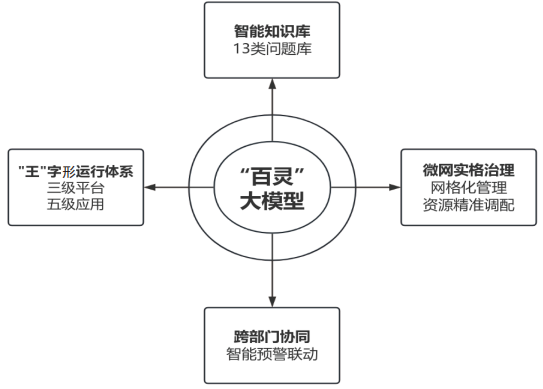

在大模型技术的深度赋能下,超大城市治理正经历从“人海战术”向数据驱动的范式转型,这一转变集中体现在治理能力的全面提升上。其一,大模型通过海量数据的深度挖掘与分析,增强了城市的感知力与预判力,使城市管理从被动处置向主动预防转变。例如,广州市荔城街道借助大模型分析,根据案件时空分布规律优化巡查布局,实现了巡查路线的科学配置。其二,借助大模型的智能分析能力,基层治理实现了从经验导向向数据驱动的转变,监督员通过手机拍照上传,系统便可自动生成标准化案件描述,将原有 6 项手动填报流程压缩至 10 s 内完成,显著提升了基层治理效率。其三,“AI-smart 对话模块”的应用使城市治理从单一职能向多元协同转变,构建起涵盖 13 类常见问题的知识库,将线上巡查效率提升 3 倍。

(二)超大城市治理效能评估的现实挑战

尽管大模型为超大城市治理带来了新机遇,但在效能评估方面仍面临诸多挑战。首先,评估维度具有局限性,现有评估体系往往过分关注技术指标,而对治理实效与民众获得感等维度关注不足。例如,在“智慧广州”建设过程中,基层应用数据显示各类智能应用场景成效显著,但缺乏对民众使用体验与长期社会效益等维度的系统性评估。其次,评估机制的碎片化问题突出,各部门各自为政,缺乏统一的评估标准与协同机制,以广州市的实践为例,虽然建立了“三级平台与五级应用”的架构,但各层级与各部门的评估标准不一,导致难以形成对城市治理效能的整体性评价。最后,评估的及时性与动态性不足,难以适应大模型技术快速迭代与城市治理需求持续演变的特点,这使评估结果难以真实反映治理效能的动态变化。

二、超大城市治理效率评估体系的构建维度

(一)技术赋能与资源整合维度

技术赋能与资源整合维度主要从大模型的技术能力与资源集成效果两个方面进行评估,这一维度不仅要关注大模型本身的技术指标,更要注重其对城市治理各类资源的整合能力,包括数据资源与算力资源及各类感知设备的资源协同。为实现对技术赋能效果的科学量化,在深入分析广州市实践经验的基础上,提出了技术赋能效率评估模型。

图 2 广州 “百灵”城市治理大模型整体架构

作者:

谢嘉乐,佳都科技集团股份有限公司工程师;

何韦颖,广州理工学院计算机科学与工程学院讲师;

钟 健,广州理工学院信息与网络中心副教授;

王 昱,佳都科技集团股份有限公司高级工程师;

陈朝晖,佳都科技集团股份有限公司高级工程师。