编者按

2024年12月,上海市委书记陈吉宁在市委社会工作会议上指出,要以钉钉子精神持续巩固拓展新兴领域全覆盖攻坚行动,把党的工作更好做到经济社会发展最活跃的“细胞”上和人群中。要强化党建引领,把重心落到基层,不断创新治理手段、治理模式、治理理念,着力抓好网格治理、协商共治、减负增能。把基层党建全覆盖与网格治理更好结合起来,推进“多格合一”,做好综合网格,更好贯通街镇与居村、打通围墙内外,推动条块结合、组织融合、资源整合、力量聚合,合力破解跨部门、跨行业、跨领域难题,推动社会工作高质量发展。

基层如何将市委部署转化为生动实践?

本刊组织工作人员深入全市216个街镇开展调研,与各街镇党组织负责人进行对话,了解基层的创新与实践经验。“上海宣传通讯微刊”微信公众号“书记论坛”栏目推出“党建引领社会治理”系列报道,陆续分享基层实践的火热经验,供读者参考。

俯瞰美丽港西

今天刊发第17期文章,我们走进崇明区港西镇。这里既有田园牧歌的乡土气息,也有城镇化浪潮带来的崭新课题;既有森林环绕的生态本底,也有沪渝蓉高铁穿境而过的时代脉动。作为崇明岛上伴城伴乡的乡镇缩影,何以成为基层治理的鲜活样本?我们将对话镇党委书记王卫中,共同探寻港西镇用“共建共治共享”理念织就精细治理新图景的实践答案。

港西镇和睦佳苑社区

驱车驶入港西镇,整洁的道路蜿蜒于葱郁的田野间,自然散落的传统村居,与集中建设的现代化小区新旧交织,构成一幅城乡交融的和谐画卷。在这片兼具生态之美与发展活力的土地上,一场关于社会治理与乡村振兴的生动实践正在悄然展开。

港西镇新兴领域会客厅

01

一张网格:共享治理的骨架与脉络

刚见面,镇党委书记王卫中便向《上海宣传通讯》介绍起镇里的情况:“港西镇地理格局复杂多元——东部是生态公益林,西部是农业主阵地,南部坐落城镇化小区,北部散布海岛风情村落。面对这样的‘一镇多面’,我们以‘共享’理念破解治理难题,推动基层治理从‘单打独斗’走向‘协同共治’。”

何为“共享”?在王卫中心里,这包含着两层深意:一是思想的“想”,即集思广益,共同为乡村治理出谋划策,实现“智慧共享”;二是成果的“享”,即让好的治理经验得以推广,让治理成效惠及全民,实现“成果共享”。这一理念如活水入渠,浸润到治理的每一个环节,也深刻重塑了港西的网格化治理体系。

“我们不满足于传统网格化管理,而是以党建为‘绣花针’,穿透部门壁垒、缝合层级断点,将分散力量织成一张高效协同、全域覆盖的‘组织网’。”王卫中说道。这张网,正是“乡村共享家”理念在组织结构上的具象呈现。

立体网格,构筑“共享”骨架。有了骨架,还需畅通经络。港西镇建立了以网格党建联席会议机制为核心的常态化议事制度。由网格长牵头,各综合网格在每月首周召开固定例会,协调推进跨部门、跨行业、跨领域的“三跨”问题解决。这套“问题收集—研判—督办”的闭环管理流程,正是“乡村共享家”平台协同议事功能的延伸。诸如沪渝蓉高铁港西段建设施工扰民、设施损坏,以及农业经营主体面临的数字化难题等过去棘手的“硬骨头”,得以在协商共议中迎刃而解,实现了治理资源和智慧的深度“共享”。

党建赋能,激活“共享”活力。“网格治理非空中楼阁,最终要落在解决实际问题上。港西镇坚持问题导向,通过列出网格‘资源清单’、对接‘三跨问题清单’、协商确定‘项目清单’,将党建优势转化为治理效能。”王卫中表示,这种“实战化”的党建赋能,不仅提升了基层治理的精细化水平,更让群众在问题解决中感受到了实实在在的获得感,实现了治理效能与群众满意度的“双提升”。这正是“乡村共享家”所倡导的“成果共享”价值的直接体现。

港西镇综合为老服务中心

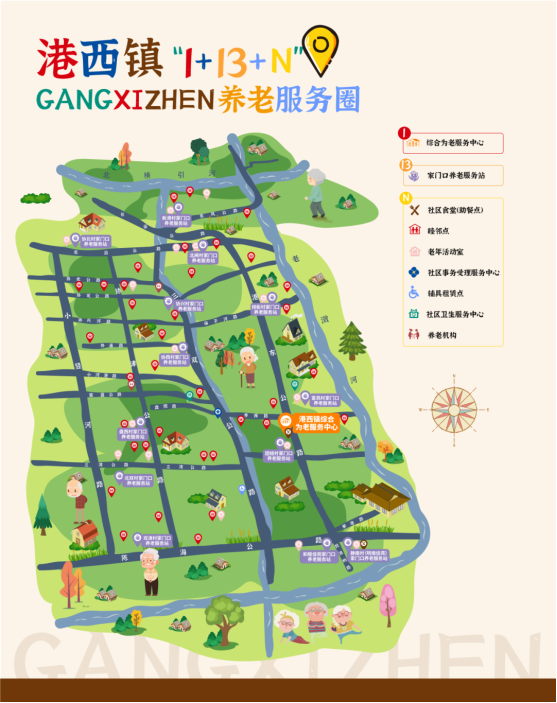

港西镇“1+13+N”养老服务地图

例如,面对常住人口老龄化率近60%的现状,港西镇将养老服务全面嵌入网格治理体系,构建起“1+13+N”(即以1个镇级综合为老服务中心为核心,13个村居级家门口养老服务站为支点,联动N个社会化服务资源)养老服务矩阵,打造集医养、康养、乐养、智养于一体的“网格化养老共同体”。每个网格不仅是信息触角,更是服务窗口:家庭医生签约进网格、智慧养老平台联网格、紧急呼叫装置装到网格,实现“需求在网格发现、资源在网格整合、服务在网格落地”。这一系列举措,让养老服务变得可及、可享、可感,正是“乡村共享家”理念在民生服务领域共享资源、共享成果的生动诠释。

港西镇明南佳苑社区

02

一个平台:共享理念的落地与深化

“作为一个伴城伴乡的新型融合发展乡镇,港西镇13个村居情况不尽相同,治理侧重点也各有差异。”王卫中开门见山。面对这一现实,“乡村共享家”创新社会治理平台应运而生,成为推动共建共治共享的关键载体。

精准施策,撬动治理全局。“乡村共享家”平台建立后,港西镇坚持问题导向和需求导向,发动各村居深入排查治理难点和群众期盼,量身定制个性化项目方案。通过统筹问题、落实资源、配置师资,实现“小切口”撬动“大治理”的突破,确保共享治理能够精准对接基层实际。

双津村板凳课堂

双津村的实践就是最好例证。这个历经十余次拆迁的村庄,曾因矛盾多发而困扰村干部。村里依托“乡村共享家”平台,创新推出“板凳课堂”项目,把宣传教育阵地和诉求反映平台直接建在村民“场心”上。干部群众围坐一圈,“边听边讲边说”,既把理论政策“传下去”,又把村情民意“收上来”,许多急难愁盼问题在家门口就得到了及时解决。这不仅是议事形式的创新,更是“智慧共享”“沟通共享”在基层的鲜活实践。

联盟赋能,打破资源壁垒。“基层治理不能闭门造车。”王卫中介绍,港西镇创新建立“乡村共享家”工作联盟,巧妙整合市委党校、SMG文广集团、崇明区委组织部等17家市、区单位资源,打破了行政层级和隶属关系的壁垒,实现了更高层面、更广范围的“资源共享”。同时,成立镇级工作专班,推行“导师驻村+年轻干部蹲点”模式,由镇班子成员担任工作导师,带领13名年轻干部深入一线,实现了“体制破壁、精准赋能”,将外部优质资源与内部治理需求有效对接。

机制保障,激发持久活力。为确保“乡村共享家”创新活力长流不息,港西镇设立了专项保障资金,对解决民生需求的创新项目给予持续支持,保障共享项目有源头活水。建立常态化实地走访调研机制,对收集问题实行销号管理和闭环整改,确保群众诉求“件件有回音,事事有着落”,让共享治理的成效落到实处、可持续。

北双村“乡恋北双”管家联盟

北双村的蜕变充分证明了这套机制的有效性。王卫中侃侃而谈,该村在完成市级乡村振兴示范村建设后,面临着约6万平方米公共绿化的长效管护难题。村里依托“乡村共享家”平台,创新建立“乡村治理共同体”,通过发布“乡恋北双”管家联盟召集令,招募32名热心乡村事业的退休干部、教师和能工巧匠,组建8个专业团队,将非专业性的养护工作交给“土专家”“田秀才”,既降低了维护成本,又激发了村民的主人翁意识。更值得一提的是,北双村将村“两委”“三长一员”、村民、经营主体等全部纳入共同体,明确各方权利义务,通过评议评价规范行为,重塑情感纽带,形成了共情、共融、共治、共享的良好氛围。这正是“乡村共享家”所追求的多元主体共建、共治、共享的理想图景。

“乡村共享家”不仅是破解治理难题的“金钥匙”,更在持续深耕中将治理效能转化为发展动能,推动港西镇迈上产业兴旺、生活富裕的乡村振兴之路。这些年,“乡村共享家”针对13个村居的不同痛点,精准实施了涵盖社区养老、乡风文明、环境治理等13个特色子项目,成功将抽象的治理任务转化为清晰可落地的“项目清单”。正如王卫中所言,这一过程实现了三重跨越:一是凝聚了人心,汇聚起共建共享的强大合力;二是激活了乡村,为振兴发展注入了源源不断的内部驱动力;三是淬炼了队伍,让基层干部在实践磨砺中强本领、长才干。至此,“乡村共享家”已超越单一平台范畴,成为贯穿港西镇基层治理与乡村振兴全程的核心主线与灵魂所在。

“治理水平的提升,为产业发展营造了良好的生态环境。在‘乡村共享家’凝聚共识与资源的基础上,港西镇坚实的农业家底得以更高效地盘活和提升。”王卫中介绍,目前,全镇共拥有规模合作社23家,其中不乏国家级、市级示范合作社,四季果蔬品种近百种,绿色认证企业22家,已认证产品66个。这一系列扎实的产业基础,成为乡村振兴的底气所在。

乐游港西,果蔬小镇

依托“乡村共享家”所营造的协同共治氛围与资源整合能力,港西镇敏锐地抓住时代机遇,围绕“农旅电商小镇”的全新定位,积极融入数字经济浪潮。港西镇第一时间组织成立农旅电商产业链党支部,落实组织覆盖,通过党员带头、带动,支部联动,实现工作覆盖,将组织优势转化为发展动能,为电商产业注入红色引擎。目前,由港西镇首创的“多村联投”助力电商产业建设项目,正依托党支部的统筹协调,持续深化以家门口产业带动农村集体经济发展、实现村企户共同增收致富的实践路径,不仅将良好的治理成效转化为实实在在的经济收益,更探索出一条“治理促发展、发展固治理”的良性循环新机制。

美好社区,先锋行动

03

一股合力:共享成果的彰显与升华

走进明南佳苑,第一印象便是开阔与便利。小区内超市、菜场、医务室一应俱全,村民不出小区即可满足日常所需。尤为引人注目的是位于小区中心的文化生活广场,广场两侧为公建配套用房,服务全体居民。西侧设有乒乓室、健身舞室、交谊舞室、老年活动室,东侧则是一栋拥有18间门面房的群众生活服务中心。整个公共活动区域总面积近3000平方米,这种条件在全市范围内都非常少见。这片共享空间,正是“乡村共享家”理念在社区硬件配套上的直观体现。

然而,这个令人称羡的居住空间,也曾面临管理上的挑战。“作为全市首批宅基地置换试点小区,明南佳苑一度存在‘上楼农民’与商品房居民因生活习惯差异大、融合度不高等问题,成为我们亟须破解的治理难题。”王卫中毫不避讳地说道。

为此,港西镇积极响应“美好社区 先锋行动”,依托“乡村共享家”平台,首先从“情感融合”入手,将位于黄金地段的党支部活动室改造为舞蹈房、亲子乐园等社团活动空间,孵化多个兴趣社团,促进新老居民在共同活动中增进了解、建立情谊,实现“情感共享”。同时,创新引入在职党员担任“第二微网格长”“第二楼组长”,并通过“家庭积分”与“楼道积分”挂钩等机制,有效唤醒居民的集体认同与家园意识,实现“责任共享”。

在情感与共识不断凝聚的基础上,面对物业费15年未涨、服务质量持续下滑的恶性循环,港西镇坚持党建引领下的“三驾马车”协同发力,主动亮出“成本明细明白账”,公示“服务升级承诺账”,让居民清晰地看到调价与未来生活品质提升之间的直接关联。最终,物业费调整方案以高参与率和高同意率顺利通过,成功打破长期困扰社区的治理僵局,为构建可持续、高品质的社区环境奠定了坚实基础。这一过程充分体现了通过公开透明的协商,实现“成本共担”与“品质共享”的良性循环。

港西镇静南村明南一家亲美好社区节之邻里市集

类似的治理挑战也出现在规模庞大的和睦佳苑。“这里聚集了来自14个涉农乡镇的2400余户农民,人员复杂、配套不全、生活习惯冲突、‘人户分离’等问题叠加。”王卫中介绍道。

港西镇迎难而上,多管齐下,将“乡村共享家”的共享理念全面注入小区治理:硬件提升“补短板”,实施“微改造”,增设充电桩、晾晒区、休闲座椅等,打造“一站式”党群服务综合体,构建包含村民大食堂、社区卫生服务站等在内的民生服务“幸福圈”,实现“设施共享”;力量整合“强队伍”,建强党员骨干、楼组长、居民代表等核心队伍,配强工作团队,培育“五心”志愿者服务队,引导居民积极参与自治,实现“力量共享”;机制创新“破难题”,搭建“和家园”理事会平台,探索“1+3+N” (即1个平台,3项机制,N个好做法)治理机制,有效解决了乱设摊、邻里矛盾、违法搭建等难题,实现“规则共享”与“智慧共享”;数字赋能“提效能”,运用“一屏观社区”智慧平台,实现对小包垃圾落地、电动自行车进楼等问题的智能发现、精准派单、快速处置,提升“效率共享”。通过这一系列组合拳,和睦佳苑实现了从“疏离”到“同心”、从“陌生”到“共生”的喜人转变,共享理念在这里结出了丰硕成果。

港西镇富民村西部区域水环境

展望未来,王卫中表示,要始终秉持“港西有我,有我港西”的信念。这首先要求每个人自觉置身于发展大局之中,明确自身职责,做到有所作为、勇于担当。进而从全区发展的战略视角看,港西镇肩负着特殊使命。只有通过个体与集体的双向奔赴、责任与情感的相互交融,以“乡村共享家”为桥梁和纽带,才能真正践行共建共治共享的理念,开创美丽港西发展的新局面。

《上海宣传通讯》微观察:

港西的探索表明:“乡村共享家”不仅是平台和机制,更是一种治理哲学和价值追求。它从网格的骨架中生长,在平台的运作中深化,于合力的凝聚中升华,最终指向的是治理成果为全民所享、治理过程有全民参与、治理智慧由全民汇聚的现代化治理图景。