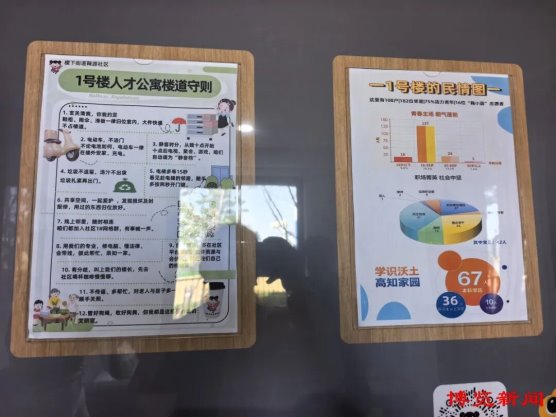

在临淄区稷下街道鞠源社区熙悦小区,一幅幅生动有趣的漫画风格楼道守则,正悄然改变着居民的生活。“不论电池如何,电动车一律楼外安家、充电”“电梯多等15秒,看见赶电梯的邻居,随手多按两秒开门键”……这些充满温度的约定,并非来自行政指令,而是源于居民共同商议形成的楼道守则。

鞠源社区下辖7个生活小区、5500多户居民,一年前还深陷治理困境:90%的居民从未参与过社区事务,85%的投诉集中在物业领域。面对“法律够不着、道德难约束”的治理难题,鞠源社区在稷下街道公约基础上,探索建立街道—社区—小区—楼道的“四级公约”体系:街道公约作为价值引领;社区公约聚焦公共议题;小区公约定特色,实施“一区一策”;楼道公约立规矩,规范日常行为,让基层治理的“软性问题”有了“硬核解法”。

体系构建:让公约在民主协商中孕育

鞠源社区公约体系以街道“礼、义、廉、耻”四维公约为价值引领,层层细化,各有侧重。

“社区公约的种子,最初是为了引导居民从微信群里的‘情绪化吐槽’转向‘理性建言’。我们发起线上社区公约征集,最初后台无人响应。”社区党总支书记解洪珍回忆,后来团队转变思路,把微信群里居民半年来的“吐槽”整理成三四十条具体议题,做成“选项式”问卷,线上线下吸引了近4600人次参与。

在“民事民议”环节,各小区网格驿站变身“流动议事厅”,共识在充分讨论中逐步凝聚。比如,针对“党员是否优先参选业委会”这一争议话题,社区党组织专门组织线下讨论。老党员刘国强在会上坦言:“‘优先’不是特权,我提议,把‘须模范遵守公约’‘接受全体居民监督’这些条件白纸黑字写进去,做不到的,大家随时可以罢免。”最终“带条件的优先”条款高票通过,成为一份沉甸甸的“党员承诺书”。

整个议事过程坚持说大白话、定明白事,最终形成“享受物业服务权利,履行支付义务”“规范停车、不占消防通道”等一听就懂、一看就知的条款,让社区公约真正成为社区治理的有力支撑。

治理创新:构建分层治理新格局

解洪珍介绍,社区层面,公约着力搭建共识平台与培育骨干孵化机制,培育居民参与意识。随后,小区、楼道公约不断完善,构建起分层治理格局。

在小区层面,实行“一区一策”精准治理。新小区着力培育邻里信任与互助文化,老小区则重点倡导“大家事大家办”,针对性破解停车、维修等治理难题。

“世龙城小区15号楼电梯老化,投诉工单在物业和维保公司之间来回转,一提凑钱维修,邻里群里立刻鸦雀无声。”解洪珍介绍,如今,依托楼道守则形成的“自筹自管”共识,居民们仅用一周时间,就共同出资18600元完成了电梯修复。

在楼栋层面,公约细化为“一楼一约”行为准则,将共识转化为具体可行的规范。从“电动车禁入楼道”到“电梯使用礼仪”,这些与居民日常生活息息相关的细节都被纳入公约范畴,让治理真正延伸到基层末梢。

实践成效:从治理难点到社区亮点

“四级公约”体系的推行,让社区面貌悄然焕新。

公约成为骨干“试金石”。在熙悦小区,”95后“单元长陈云鹏、王晓宁等一批年轻骨干在公约制定过程中脱颖而出。值得一提的是,该小区此前业委会选举两次失败,在公约推行和骨干队伍建成后,第三次选举顺利实现,新业委会依托公约迅速规范履职,预计社区公共收益可从每年增收七千余元提升至十余万元。

公约成为化解矛盾的“润滑剂”。10号楼单元长李翠莲对此感触颇深:“以前有居民遛狗不牵绳,邻居不好意思直接说,现在会主动联系我。一句‘咱们公约上说了,这样容易吓到孩子’,大家基本能接受。”楼长和单元长还成为微信群里的“隐形管家”,与网格员形成有效互补。

公约更是成为破解社区治理难题的“金钥匙”。在齐福园小区,面对896户居民仅有120个车位的现实困境,公约再次凝聚起众议众筹的力量。通过每户出资3800元,社区成功筹集185万元,新增530个停车位,彻底破解了困扰居民多年的“停车难”问题。

同时,鞠源社区创新推出“一网三联”全员信用积分银行,将公约内容转化为可量化、可激励的日常行为。精细化的积分体系涵盖14个具体项目,每季度可兑换丰富奖励。

回顾公约形成过程,解洪珍感慨道:“公约最大的作用,是给了我们一个发现热心人的‘线索’,一个引导居民共识的‘抓手’,让社区治理从‘代民做主’转向了‘由民做主’。”

临淄区委社会工作部有关负责人表示,下一步将在全区推广“四级公约”工作模式,指导各村居因地制宜制定群众认可、乐于遵守、务实可行的居民公约、村规民约,建设自治、法治、德治融合的文明和谐幸福家园。(淄博市融媒体中心记者 董晴晴)